シーブルーのカルセドニー(玉髄)の指輪

宝石の本やインターネットで、瑪瑙(めのう)・碧玉(へきぎょく)・玉髄(ぎょくずい)の説明がマチマチで、頭の中が混乱してしまいます。

特に、3つの鉱物をまとめて、石英の中でも、肉眼では結晶が見えない、グループ名を「玉髄類」としたり、「めのう類」と表現したりバラバラです。

瑪瑙、碧玉、玉髄の違いを整理してみました。

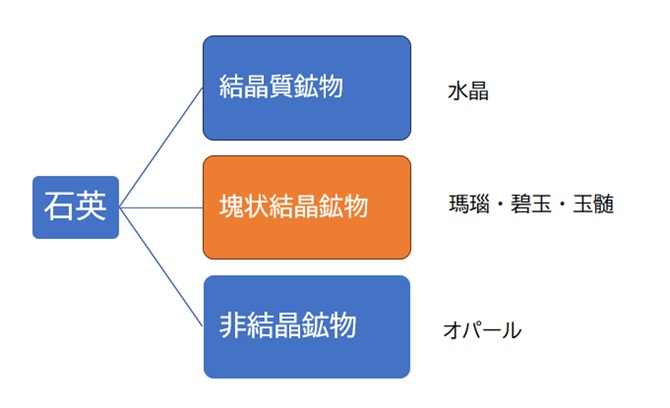

石英族の中の玉髄(カルセドニー)類について

瑪瑙、碧玉、玉髄も同じ、ひとつのグループ名として、玉髄(カルセドニー)としてある宝石の本が多いです。めのう類と書いてある本もあります。(まずは、グループ名と個別の鉱物名との違いが、頭を混乱させる原因のひとつです。)

石英の中の一グループですが、その位置づけは、石英結晶の微細な結晶体(塊状結晶鉱物とか潜晶質と呼ばれる)をもつグループが、瑪瑙、碧玉、玉髄です。

この同じグループ名を、『価値がわかる宝石図鑑』( 諏訪恭一 著 株式会社ナツメ社 )では、「カルセドニー」と表現してありました。カルセドニーの和訳は、「玉髄」です。

しかし、別の本では「めのう類」と表現されてあるものも多いです。

つまり、グループ名としては玉髄類=めのう類ということです。

【瑪瑙、碧玉、玉髄】の違い

日本鉱物科学会編集【宝石学会(日本)協力】の『鉱物・宝石の科学事典』(2019年9月20日初版 朝倉書店)では、先ほどの「カルセドニー」のグループは、「めのう類(Agate and Chalcedony)」と表記されています。

さて、瑪瑙、碧玉、玉髄の和名ではなく、西洋名で表記されています。

直訳としてカルセドニー(玉髄)、アゲート(瑪瑙)、ジャスパー(碧玉)です。

日本鉱物科学会編集【宝石学会(日本)協力】『鉱物・宝石の科学事典』 朝倉書店

カルセドニー

(色や透明度が均質のもの)(以下色により名称が異なる。)

ホワイト・カルセドニー(白)

カーネリアン(赤)

クリソプレーズ(緑~黄緑)

ブルー・カルセドニー(青)アゲート

(縞模様がみられるもの)(以下色により名称が異なる。)

サード(赤)

サード・オニクス(赤・白)

グリーン・アゲート(緑、緑・白)

ブラック・オニクス(黒)

(以下色と包有物により名称が異なる)

モスアゲート(無色・白・赤・緑・緑泥石)

レースアゲート(青・白)

ファイヤーアゲート(赤褐色・干渉色)ジャスパー(不純物20%以上の石英質堆積岩で、めのうではない) レッド・ジャスパー(赤)

グリーン・ジャスパー(緑)

ブラッド・ストーン(緑・赤)

「縞目」とか「色が均質」とあり、見た目による分類とは思われますが、ジャスパーに限っては、「不純物が20%」というように成分によって分類しています。

アゲート

かつ「めのうではない」と書かれているから、ここでいう「めのう」とはグループ名ではなくて、アゲートのことで、縞目がないということを表していると思われますが、逆にそれぞれの分類境界があいまいということも示していると思われます。

「不純物が20%」となれば、透明度がないということを示しており、カルセドニー、アゲートとジャスパーの違いは、「半透明と不透明の違い」と分類を説明してある本もよく見かけます。

狭義の「カルセドニー」 広義の「カルセドニー」

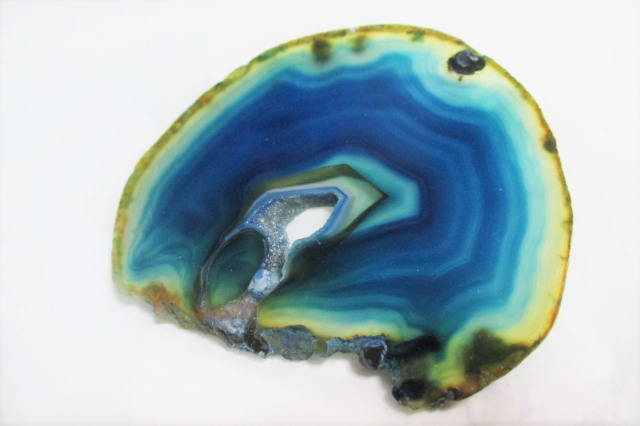

青みがかったカルセドニー

カルセドニーは、様々な色の石がありますが、宝石の名としては、この写真のようなものをカルセドニーと言うことが多いです。

ここも、頭が混乱してくるひとつの原因です。

カルセドニーには、緑やオレンジなどの色がある。しかし、宝石の場合、カルセドニーというと青みがかった白灰色のものをさすことが多い。

Newton大図鑑シリーズ 『鉱物大図鑑』松原 聰 監修 ニュートンプレス 発行

①狭義の意味では、個別、先のような石をカルセドニーと言い、

まためのう類の中の一部の②カルセドニーグループ(様々な色の玉髄、瑪瑙)の意味もあり、さらにめのう類のことを③カルセドニー類(玉髄、瑪瑙、碧玉)というもっと広義の意味もあり、混乱します。

しかし、宝石の分類学以前に、すでにカルセドニーが存在したので、このような様々なカルセドニーがあるのでしょう。

それでは、次に和名を国語辞典を使ってその違いを見ましょう。

国語辞典における【瑪瑙、碧玉、玉髄】の違い

『精選版 日本国語大辞典』(小学館)によると、玉髄(カルセドニー)の中に、碧玉(ジャスパー)があることが書かれています。

※ 引用の文章に後から着目点を太字にしました。

しかし、透明ないし半透明と書かれているので、これは、めのう類の中の個別グループの性質を述べたものであり、一番広い意味合いの玉髄(いわゆるめのう類)とその中の個別グループの玉髄の二つのことが混在して書かれています。

ぎょく‐ずい【玉髄】

精選版 日本国語大辞典 小学館

〘 名詞 〙 石英の一種。繊維状の結晶集合体で、白、灰、青、淡褐色、暗褐色、黒などの透明ないし半透明の脂肪光沢をもつ。流紋岩や凝灰質砂岩、金属鉱床などの脈石として産出。紅玉髄、緑玉髄、プラズマ、血玉髄、碧(へき)玉などがある。カルセドニー。〔鉱物字彙(1890)〕

上の玉髄の説明では、瑪瑙のことが書かれていませんでしたが、瑪瑙の説明には、玉髄の中の「縞状を呈する」玉髄の一種と書かれています。

め‐のう‥ナウ【瑪瑙・馬脳】

精選版 日本国語大辞典 小学館

〘 名詞 〙 ( 「め」は「瑪」「馬」の呉音 ) 縞状を呈する玉髄(ぎょくずい)。二酸化ケイ素を主成分とし、赤・白・緑・褐色などの縞は沈殿面に平行に生じる。北海道・富山・石川などの火山岩の空洞に産し、装飾用。金、銀、瑠璃(るり)等とともに仏教の七宝の一つ。

次は、碧玉です。

①と②の説明は、石の名前とは無関係な説明だったので省略しています。

前の、玉髄の説明の所で、「碧玉は玉髄の一部」のように書かれていましたが、ここでは、並列に同じ系列と書かれています。

碧玉は、「不純物が多く不透明」というのが、やはり特徴です。

へき‐ぎょく【碧玉】

精選版 日本国語大辞典 小学館

〘 名詞 〙③ 非晶質の二酸化珪素あるいは石英の微細結晶の集合体。玉髄やめのうと同系列であるが不純物が多く不透明。色は黄・赤・茶褐色・暗緑色・暗青色などがあり、斑点・縞のあるものもある。美しいものは半貴石として飾り石に用いられる。佐渡の赤玉、出雲の玉造石など。〔鉱物字彙(1890)〕

国語辞典に書いてあることをまとめると、

玉髄グループ(めのう類)の中に、透明なし不透明な玉髄と縞模様のある玉髄があり、不透明な碧玉も存在するということになります。

考古学では、言葉の使い方が違う

出雲石は、瑪瑙か?碧玉か?

全国の古墳から出土する勾玉の主要な産地の石に、島根県松江市玉造町の「出雲石」があります。

出雲石の勾玉(まがたま)

「出雲めのうの店」とあったり、出雲石は、別名「青めのう」とも呼ばれているので、瑪瑙だと思いがちですが、実際は碧玉です。

宝石学の瑪瑙の定義で必要な縞模様もありませんし、不透明でもないのです。

出雲石の産出する花仙山は、瑪瑙や水晶も産出しますが、一般的に「めのう」と呼ばれているのは、碧玉なのです。

逆に言えば、碧玉や玉髄のことをひっくるめて「めのう」と呼ぶことも多く、考古学や勾玉の世界では、宝石の分類学どおりに言葉が使われていないという証しです。

また、考古学や勾玉の世界では、赤の玉髄や碧玉のことを「瑪瑙」あるいは「赤めのう」と言ったりします。

瑪瑙

『輝く出雲ブランド 古代出雲の玉作り』 島根県立古代出雲歴史博物館 編集 ハーベスト出版 発行

半透明の赤~白色系統の石で、碧玉と同様に花仙山で多く産出する。花仙山の瑪瑙は碧玉と化学成分がほとんど同じで、不純物としての鉄分の差で赤色したものが瑪瑙と呼ばれる。

この文章では、碧玉とは深い緑色のものを表しており、それ以外の赤~白の玉髄(半透明ゆえ)のものを瑪瑙と言っているわけです。

整理しますと以下の表のようになります。

宝石学での分類

| 瑪瑙(Agate) | 縞目のある玉髄 |

| 碧玉(Jasper) | 不透明で縞目のない玉髄 |

考古学での分類

| 瑪瑙 | 玉髄・碧玉を含む広義の珪酸鉱物 |

| 赤瑪瑙・青瑪瑙・白瑪瑙 | 色名で区別、縞の有無は問わない |

宝石の神話や伝説を集めてきます! ぜひポチっと押して、応援してください。⇩