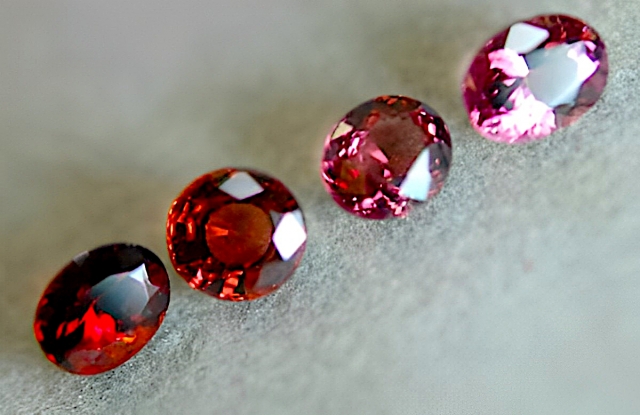

レッドからピンクのジルコン

赤色〜黄色のジルコンは花の名前ヒヤシンスとしてヨーロッパでは古名が知られていました。そのため日本でもジルコンの和名が、風信子石(ひやしんすせき)となっています。

ところが、古代ローマ時代のヒヤシンスは、赤色〜黄色ではなく、紫色の花だったのです。その色味が、時代によってどう変化していったのかも探っていきましょう。

ジルコンのプロフィール

ジルコンの古名ヒヤシンス

ジルコンの古代ローマ時代の古名は、「ヒュアキントス」(ヒヤシンスのこと)でした。

それゆえ、ヒヤシンスの花が日本に渡来した際に、香りが風に乗って届く様子から「風信子」と当て字されるようになったので、ジルコンの古名からジルコンの和名が風信子石となりました。

なぜヒヤシンスの名がつけられたのでしょうか。それは、ジルコンの石の色が、ヒヤシンスの花の色に似ていたからです。それは紫水晶の色を薄められた感じとも、中世に訳された古代ローマの本にも書かれていました。

つまり、「紫」だったのです。(古代のヒュアキントスは、現代のヒヤシンスではなくアイリスだったのではないかという説が強いです。)

紫色のヒヤシンス

後から述べますが、ヒュアキントスの花は、ギリシャ神話に登場するヒュアキントスという美少年の名前から名づけられています。

ジルコンの語源

ジルコンそのものの名は、アラビア語の「赤〜金の範囲の色」を意味するザルクン(zarkūn)が、英語名ジルコン(Zircon)の語源です。

※このザルクンの前のペルシャ語のジャグーン (zargun)は、「金色の」「黄金の色をした」という意味

紫の石に、「赤〜金の範囲の色」とはおかしな気がしますが、それは下記の「神話と伝説」で見ていきましょう。

ジルコンの鉱物学的な性質

ZrSiO₄に近い化学組成を持つケイ酸塩鉱物です。

比重は 3.9 – 4.7、モース硬度は6~7.5です。

屈折率は1.925~1.984で高く、無色のジルコンは、長い間ダイヤモンドと混同されてきました。

ジルコンの色合い

無色、イエロー、オレンジ、レッド、パープル、グリーン、ブルーなど多彩な色相をもっています。

一方で「青いジルコン」は、ごく稀(天然)でありほとんど存在しません。

今日市場で「ブルージルコン」として流通しているものの ほぼすべてが、熱処理による人工的な発色 です。

また、自然のままパープル色のジルコンは存在しますが、それは 赤味を帯びたバイオレット系(ワイン色に近い紫) です。

いわゆる「青紫(ブルーバイオレット)」の発色を示すジルコンは、

結晶構造上の理由でほとんど形成されません。

ジルコンの意味 【石言葉】

ジルコンの石言葉は、

成功 富 平和 純粋 知恵

です。

成功

ジルコンは、中世には「知恵と名誉をもたらす石」とされ、持つ者に地位と成功を授けると信じられました。特に透明なブルージルコンは「誠実な努力の結果としての成功」を象徴します。

富

強い輝きから「豊かさ」「金運」を象徴するとされ、富を引き寄せる護符としても使われました。黄や金色のジルコンはこの意味を強く持ちます。

平和

古代インドでは、ジルコンは心を鎮める石とされ、持つ者に穏やかさと平和を与えると伝えられました。特に無色や青色のジルコンがその象徴です。

純粋

ジルコンの透明度の高さから「清らかな心」「純粋な愛情」を意味します。恋愛の誠実さを守る石とも言われています。

知恵

学識や直観を高め、真実を見抜く力を授けるとされました。中世の錬金術師たちは、ジルコンを「明晰さの石」と呼んだとも言われます。

ジルコンの神話と伝説

太陽神アポロンが愛した美少年ヒュアキントス

スパルタ王アミュクラスの息子で、ヒュアキントスという名の少年がいました。

彼は、美しい少年だったので、太陽神アポロンから寵愛を受けていました。

アポロンとヒュアキントスは、よく草原に出て槍投げや円盤投げをして遊んでいました。

その様子を、西風の神ゼピュロスが眺めていました。ゼピュロスもまたヒュアキントスに恋心を抱いていたのです。

しかし、ヒュアキントスはアポロンの事しか考えてなかったので、ゼピュロスのことは眼中になくて、言い寄ってきたゼピュロスを冷たく追い返してしまいました。

ゼピュロスは腹を立てました。

ある日、いつものようにアポロンとヒュアキントスは草原で仲睦まじく円盤投げをして遊んでいました。

ゼピュロスは嫉妬に怒りを爆発させ、アポロンの投げた円盤がヒュアキントスに近づいた時、突風を吹かせます。

風によって軌道がそれた円盤がヒュアキントスに直撃したのです。彼はその場に倒れ、頭から血を流して死んでしまいました・・・。

アポロンは嘆き悲しみます。

そして、アポロンは、ヒュアキントスの美しい記憶を永遠にとどめておきたいために、彼の血を吸い込んだ大地に、ヒヤシンスの花を咲かせたのだそうです。

古代から変容するヒヤシンスの色

ヒヤシンスの花が、ギリシャ神話のヒュアキントスという美少年の名前に由来することがわかりました。

そして、宝石のヒュアキントス(後のジルコン)も同じくこの話から派生したものです。

古代ローマ時代のヒヤシンスは 紫

プリニウスの『博物誌』(77年)にもヒュアキントスの石が書かれています。

ヒュアキントスは稀少で美しい石である。その色は紫色から赤紫に近く、時には薄められてヒヤシンスの花の色に似る。

プリニウス『博物誌(Naturalis Historia)』第37巻、鉱物の巻、Hyacinthusの項、ラテン語原文に基づく現代日本語訳。

しかし、どれほど美しい石でも、その輝きは長く続かず、ヒヤシンスの花よりも早く色あせてしまうと考えられた。

装飾や護符として用いられ、身に着ける者に力や魔除けの効果をもたらすと信じられていた。

これによると、「紫色から赤紫に近く、時には薄められてヒヤシンスの花の色に似る」とあり、基本の色が紫だったことを表しています。

中世ヨーロッパでは、紫から赤等に変容

次に、マルボドゥス『 石について』(1061年から1096年の間に書かれた)を見てみます。基本紫系の色味が、ここでは、ザクロ色(赤色)、シトロン(黄緑)、空色(青)の3色に増えました。(紫色も混合色として登場しますが。)

イアキンクトゥス(ヒアシンス石のこと)

イアキンクトゥスは、三種類知られているという、それは、ザクロの色とシトロンの色と空色のもの。どの種類も、効力が強いとされ、 悲しみを退け、いわれなき疑いも晴らす。 宝石通は誰でも、ザクロ色のイアキンクトゥスを好む、これは赤みがかった色のものだが、めったに見つからない。

マルボドゥス『 石について』 高橋邦彦 訳 kindle版

また、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの『フュシカ』(1151年~1158年の間に書かれた)に至っては、「火の石」となっています。

火の石だから、赤ではないかと思われます。

ヒヤキィントは日の出の後の穏やかな温かさが戻ってきた時に、(太陽の)火によって成長する。

そんなわけでヒヤキィントは火の性質よりも空気の性質を強く持っている。それは火によって成長したからである。

『フュシカ』 山中茉莉著『宝石ことば』(八坂書房)より

目がかすんだり、ぼんやりしたり、化膿している人は、ヒヤキィントを太陽の方向に向けて温め、唾液で少し湿らせて即座にあてがうと、目は明るくなり健康になる。

近世には赤~橙色に定着

近世の博物学者・宝石学者であるアンセルムス・デ・ブート著の本には、基本赤色で、カーバンクル(柘榴石のような赤)~クリソライト(金緑色)の中間色と述べられているので、赤~橙色を示すものと思われます。

ヒヤシンスは赤みを帯びた色で、カーバンクルとクリソライトの中間にあり、その輝きはカーバンクルほど赤くなく、むしろ炎の色に近い。

アンセルムス・デ・ブート 『宝石と石の歴史』

この「炎のような光を放つ赤橙色のヒヤシンス」は、

スリランカなどで産するジルコンに相当すると考えられています。

この記述以降、17〜18世紀の宝石書でも「Hyacinth(またはJacinth)」=「赤・橙系のZircon」という理解が定着していきます。

まとめ

もともと、ギリシャ神話の美少年の名ヒュアキントスを起源とする花、石の名前ですが、時代によって指し示す色が変容したことがわかります。

そもそも、鉱物学が未発達の時代ですので、見た目で識別していたため、その石が実際のジルコンだったかも全く不明ですが、同じ「ヒュアキントス(ヒヤシンス)」の言葉を使いながら、ジルコンという名前(赤あるいは金系の名前)にたどり着いた流れを見てきました。

参考文献

- 『宝石ことば』 山中茉莉 著 八坂書房

- 『パワーストーン 宝石の伝説と魔法の力』 草野 巧 著 新紀元文庫

宝石の神話や伝説を集めてきます! ぜひポチっと押して、応援してください。⇩