ムーンストーンのピアス

6月の誕生石として知られる ムーンストーン(Moon stone/月長石)について、その歴史・意味・伝説をご紹介します。

石に込められたロマンや背景を知ることで、ただの宝石以上の「物語」を感じていただければ幸いです。

ムーンストーン(Moon Stone)のプロフィール

ムーン・ストーンの語源

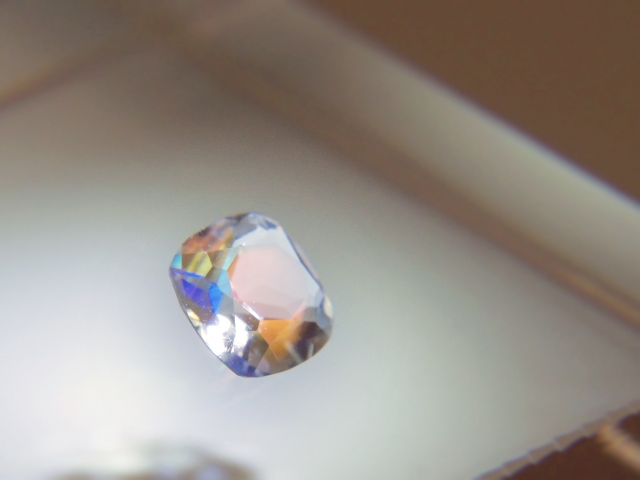

「ムーンストーン」は、“月”を思わせる青白い光が半透明の石の曲面に浮き上がって見える「シラー効果」がこの石の特徴です。

つまり、その姿から、ムーンストーン(moonstone)の名前は来ています。

和名では「月長石(げっちょうせき)」となっています。

ムーンストーンは、昔「セレニテス」と呼ばれていた

ムーンストーンは、17世紀前半頃までは、セレニテスと呼ばれていました。このセレニテスは、ギリシャ語の月(Selenites)または月の女神セレーネ(Selene)に由来するとされています。

ギリシャ語で月長石を「セリノリソス」と言います。また、石膏の結晶を「セレナイト」と呼びます。これも、やはり、月の「セレーネ―」が語源です。

月の満ち欠けに反応する ムーン・ストーン

古代ローマで書かれた『博物誌』(1世紀)にもすでに、「セレニテス」のことが書かれています。

「セレニテスは、石の中に月に似た形があって、月の表面を反射する。もし、その人の言うことが本当だったら、月の満ち欠けにしたがって、その形も大きくなったり、小さくなったりする」としています。

ただ、石膏(ジプサム)やムーンストーンなどと区別がどこまでついていたかわかりませんし、鉱物学的に現代のムーンストーンと全く同じものか確証はありません。

ムーンストーンの鉱物的性質と特徴

ムーンストーンは、鉱物名ではなく、宝石名です。

長石(feldspar)グループに属する鉱物である正長石(KAlSi₃O₈)の一種ですが、内部は正長石と曹長石(NaAlSi₃O₈)の薄層が交互に重なりあってできています。

ムーンストーンの色

ムーンストーンというと、乳白色のものをイメージしますが、無色、白色、乳白色、淡い緑色、黄色、オレンジ色、ピンク、グレー、黒など、いろいろな色があります。

長石グループに属する他の宝石

- イエロー・オーソクレース・・・淡黄色から黄金色までの色を持っています。

- アマゾナイト・・・青緑色の微斜長石(KAlSi₃O₈)をアマゾナイト(天河石)と呼びます。アマゾン川流域附近で採れた青い石を指したのが由来ですが、その地域では採れません。

- サン・ストーン・・・「日長石」の呼び名があります。赤褐色の輝きのある石です。

- ラブラドライト・・・カナダのラブラドル半島に主に産出することに由来しています。ラブラドラドル効果と言われる熱帯のモルフォチョウの羽の輝きを思わせる青色の閃光、それに各色の虹色効果を伴う独特の光の効果をもつものや、その効果をもたないものもあります。

ラブラドライトの一種 レインボームーンストーン

硬度・耐久性

モース硬度はおおよそ 6~6.5 で、日常使いできるものの、熱や衝撃には慎重を要します。

産地

主な産地として、インド、スリランカ、マダガスカル、ブラジル、ミャンマーなどが挙げられます。

近代の人気とデザイン史

19世紀末〜20世紀初頭の「アール・ヌーヴォー」時代、そして20世紀中盤以降にはムーンストーンはデザイナーズジュエリーにおいても注目されました。

例えば、 ルネ・ラリック や ルイス・コンフォート・ティファニー らがムーンストーンの石を作品によく使用しました。

ムーンストーンの意味と石言葉

基本的な意味・象徴

ムーン・ストーンには、以下のような意味・象徴が古来より語られてきました。

愛・情熱・幸運

月と関連付けられ、「女性らしさ」「感受性」「夢・直感」といったキーワードとも結び付きます。

内なる導き・癒しの光

夜空の月のように、人の内面を映し、感情や直感と向き合う助けになるとされます。暗闇を照らす月光は、心の旅を見守る優しさの象徴だったのです。

旅人の護符・変化の石

過去には旅する者が身につけ、旅のお守りとされた言い伝えがあります。ギリシャ神話でも、月の女神セレネは黄金の冠で暗い夜道を照らし、毎晩兄弟たちが旅から帰るのを見守ったと描かれています。

石言葉

ムーンストーンの石言葉は、

愛の予感

です。

ムーンストーンは、出会いや恋の始まりを導くと信じられ、満ちゆく月のように、恋心を少しずつ育てる力を持つと言い伝えられています。

直感を高め、心を素直にすることで新しい愛へと導く石です。

ムーンストーンの神話や伝説

恋人たちを祝福する月の石

ヨーロッパでもインドでも恋人に送るのに最適の石と考えられています。

中国でも、「月下老人」という縁結びの神様が、人間の目では見えない赤い糸で男女の縁を結び、良縁を授けてくれる信仰があります。

これは、唐代の『続幽怪録』(しょくげんかいろく)に記された、若者が月夜の晩に老人に出会い、自分の将来の妻を教えられたという故事に由来しています。

月が“愛を結ぶ象徴”として東西で共通しているのが不思議ですね。

ムーンストーンは月光が凝縮してできたもの

古代文献では確認できませんが、インドでは古くからムーンストーンの石には、月が宿るとか月の光が凝固したものだと言い伝えがあるそうです。

また、ムーンストーンはインドでは特別に神聖な石と考えられ、宝石商がこの石を売る時には、黄色い布の上に置いてさしだしたと言います。

黄色もまた、聖なる色、魔除けの色だったからです。

「ラトナ・パリクシャー」(グプタ朝以降〜中世初期)というインド最古の宝石学書には「Candra-kaṇṭha(チャンドラカンタ)」がという名が、ムーン・ストーンと同じだと思われ、

「月のように透明で冷ややかに輝く石。夜、特に月光の下ではその中に滴が現れ、冷気を放つ。身につける者を穏やかにし、欲望を鎮め、心を清める。」と書かれています。

月神(チャンドラー)と関連するところが、古代ローマ(セレーネ)と共通しています。

ところで、インドの神話では、月は「ソーマ酒」を満たす容器だと考えられていました。(月神チャンドラーは、ソーマとも呼ばれます。)

「ソーマ酒」とは、神々にささげられる特別なお酒ですが、神々が交代で月の容器から、このお酒を飲みます。

そのせいで、ソーマ酒が満ちているときは満月で、その酒が神々に飲まれると、欠けたりするのだというのです。

(月の満ち欠けするのは、ガネーシャに呪いをかけられたという説や、ラーフという魔人が月を食らうという説もあります。)

月の満ち欠けに合わせる予知の石 ムーン・ストーン

16世紀に書かれたアントワーヌ・ミゾーの『月の秘密』(1571年)の本に不思議なムーンストーンの話が載っています。

ミゾーの友人に大旅行家がおり、大きなムーンストーンを所持していました。彼の話によると、その石の中に白い点があり、その点が月の満ち欠けによって、大きくなったり小さくなったりするのだといいます。

不思議な話もあるものです。

ミゾーも実際に試してみたくなり、この石を1ヶ月間だけ借りることにしました。

その白い点は、初めは粟粒ぐらいで石の上部にありましたが、次第に中心に向かって動きながら、その大きさを増し、満月の頃になると、中心部にきて大きさも最大になりました。

月が欠け始めると、今度は小さくなりながら、下の方に沈んでいきました。

こうしてミゾ―は、月の満ち欠けによって中の白い点が大きくなったり小さくなったりするのを確認したのです。

後日、その石は、ミゾ―の友人から不思議なものに優れた鑑識眼を持つ若い国王(エドワード6世)に献上されました。

王は、この石によっていろいろな事を予知判断することができるようになり、終生この石を大切にしたそうです。

参考文献

- 『宝石ことば』 山中茉莉 著 八坂書房

- 『パワーストーン 宝石の伝説と魔法の力』 草野 巧 著 新紀元文庫

宝石の神話や伝説を集めてきます! ぜひポチっと押して、応援してください。⇩