12月の誕生石ラピス・ラズリは、仏教の七宝の一つとされる瑠璃という呼び名の方が、よくわかるのではないでしょうか。

ラピス・ラズリの深い群青色は、宇宙の世界を想起させます。黄鉄鉱の粒を含むことが多く、金色の斑点がまるで夜空の星のように見えます。

ラピス・ラズリのプロフィール

ラピス・ラズリの語源

ラピス(Lapis)は、ラテン語の「石」の意味で、ラズリ(Lazhward)はアラビア語を語源とする「青」または「空」を指す言葉です。

あるいは、ラズリはトルキスタンにあるペルシア語地名 「lazhward」(アフガニスタン・イスラム共和国 バダフシャーン州 クラン・ワ・ムンジャン地区にあるSar-i Sang鉱山の古名)が起源という説もあります。

5~6千年もの歴史をもつ最古の石

この宝石は、バビロニアの楔形文字に記されているので、5~6千年の歴史をもつ極めて古い宝石といえます。

バビロニアやアッシリアの国王たちは、この石をエジプトに送ったことがエジプトの『死者の書』(紀元前16世紀)などの古い文献に書かれています。

古代エジプトやバビロニアで装飾品や護符として利用されていました。

ラピス・ラズリの主成分は、青金石ではなくて藍方石

数種類の鉱物が集まってできた混合物(岩石)であり、ラピス・ラズリは、水晶などと違って、鉱物名ではありません。

藍方石 Na₃Ca(Al₃Si₃O₁₂)(SO₄)を主成分として、方ソーダ石などの複数の鉱物が集合してできた変成岩です。

いままでは、青金石(ラズライト)がラピスラズリの主成分と説明されてきました。宝石に書かれる本も、ほとんどこのように書かれています。

しかし、近年、電子顕微鏡や化学分析によって、現在では藍方石(アウイン)が主成分であるとされています。(参考 Wikipediaラピスラズリ )

副成分として、カルサイトや黄鉄鉱の微量成分を含むこともあり、白い斑点や金色の斑点が見られます。

古代からラピス・ラズリを産出するアフガニスタン

アフガニスタン産のラピス・ラズリ原石

約6000年の間、アフガニスタンの西ヒンドゥ─クシュ山脈から、高品質のラピス・ラズリが産出されます。

そこから、古代エジプトやバビロニアに運ばれ、いわゆる「ラピスロード」だったそうです。

古くから顔料として利用されてきた

古くは、6~7世紀におけるアフガニスタンの寺院の洞窟画に利用されており、ヨーロッパでは「ウルトラマリン」という絵具で重宝されていました。

「ウルトラマリン」とは「海を越える」という意味で、ヨーロッパの近くではアフガニスタンから産出せず、地中海の海を越えてやってきた青の顔料ということになります。

ラピス・ラズリ(瑠璃)は、七宝の一つ

瑠璃は、仏教では貴重な七種の宝とされる七宝の一つとされています。

経典により、その宝は違いがあります。

『無量寿経』の七宝・・・金・銀・瑠璃・玻璃・硨磲・珊瑚・瑪瑙

『法華経』の七宝・・・金・銀・瑪瑙・瑠璃・硨磲・真珠・玫瑰

※玻璃は、現代の水晶。硨磲は、硨磲貝の貝殻。玫瑰は、中国に産する美しい赤色の石と考えられている。

ラピス・ラズリの意味 【 石言葉 】

ラピス・ラズリの石言葉は、

①真実・誠実 ②知恵・洞察 ⓷幸運・成功 ④清浄・守護

です。

① 真実・誠実

ラピス・ラズリは「真実を見抜く石」と呼ばれ、心を清め、誠実さを導くといわれます。古代エジプトでは神々の知恵の象徴とされ、偽りを見破る力を持つ聖なる石と信じられてきました。正直な心で生きたい人に寄り添う、真理の象徴です。

② 知恵・洞察

深い青をたたえるラピス・ラズリは、知恵と洞察をもたらす石とされています。心を静め、内なる声を聴くことで、正しい判断力や精神的な成長を促します。学問や芸術に携わる人、直感を磨きたい人におすすめの宝石です。

⓷ 幸運・成功

ラピス・ラズリは、古来より「幸運を招く石」「福を招く石」として尊ばれました。持つ人の努力を実らせ、成功やチャンスを引き寄せると伝えられています。その青は夜空のように深く、夢や目標へ向かう力を静かに支えてくれるのですす。

④ 清浄・守護

ラピス・ラズリは、邪気を祓って、持つ人を守るとされる石です。古代では護符として身につけられ、病や災いから身を守る石とされてきました。心身のバランスを整え、清らかなエネルギーを保つことで、穏やかな日々を導くといわれます。

ラピス・ラズリの伝説

浄瑠璃姫と牛若丸の恋の物語

「浄瑠璃」の起源

「人形浄瑠璃」という伝統的な芸能があります。太夫・三味線・人形芝居が、織りなす芸能ですが、人形芝居と組み合わさる前は、「浄瑠璃」という芸能がありました。

これは、物語を語るように演奏する音楽のことです。

室町時代の中頃に、琵琶や扇拍子を用いた音曲語り物のひとつである「浄瑠璃」が始まったとされます。

この「浄瑠璃」という名前ですが、演目の「牛若丸と浄瑠璃姫との恋物語」(浄瑠璃物語)が流行したために、この音曲語り物自体を「浄瑠璃」と言うようになったのです。

薬師如来と瑠璃

浄瑠璃寺の本尊は、薬師如来です。この如来は常に薬を手に持って病気を払い健康に導く医王です。

この「薬師如来」の正式名称は、「薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい)」といいます。

『薬師経』では、西方に阿弥陀如来がいて、東方には薬師如来がいて常に東方の世界は「瑠璃色」に輝いており、宮殿は七宝で飾られているといいます。

室町時代には、瑠璃(ラピス・ラズリ)には薬師如来が宿ると信じられるようになったことに関連して、御伽草子の『浄瑠璃物語』が成立しました。

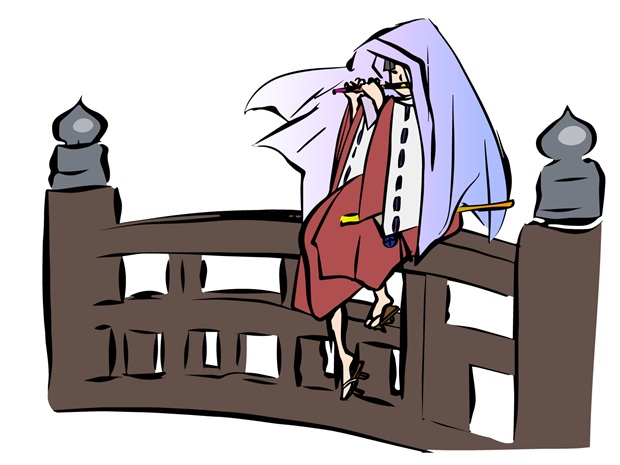

牛若丸を蘇生させた浄瑠璃姫

承安4年(1174年)春、牛若丸が奥州平泉の藤原秀衝を頼り奥州に向かう旅の途中の話です。

牛若丸は、三河の矢作に立ち寄って、源中納言兼高の家にお世話になることにしました。

この家の美しい娘が浄瑠璃姫でした。浄瑠璃姫を垣間見た牛若丸は恋に落ち二人はいつしか深く愛し合うようになり一夜の契りを結びます。

しかし、牛若丸には源氏再興という大望があり、この里でゆっくりしているわけにはいきません。

しかし、再び旅立った牛若丸は、吹上の浜で病を患い、砂浜で亡くなってしまうのでした。

神仏のお告げですぐ浜に駆けつけた浄瑠璃姫は、冷たくなった牛若丸を浜から掘り出すと、悲しみのあまり泣き崩れます。

その涙は、牛若丸の口に流れ落ちました。するとどうでしょう。牛若丸は、息を吹き返したのです。

こうして、牛若丸は浄瑠璃姫に別れを告げると、ふたたび奥州に向けて旅を続けることになったといいます。

参考文献

- 『宝石ことば』 山中茉莉 著 八坂書房

- 『パワーストーン 宝石の伝説と魔法の力』 草野 巧 著 新紀元文庫

- 『価値がわかる宝石図鑑』 諏訪恭一 著 株式会社ナツメ社 発行

宝石の神話や伝説を集めてきます! ぜひポチっと押して、応援してください。⇩