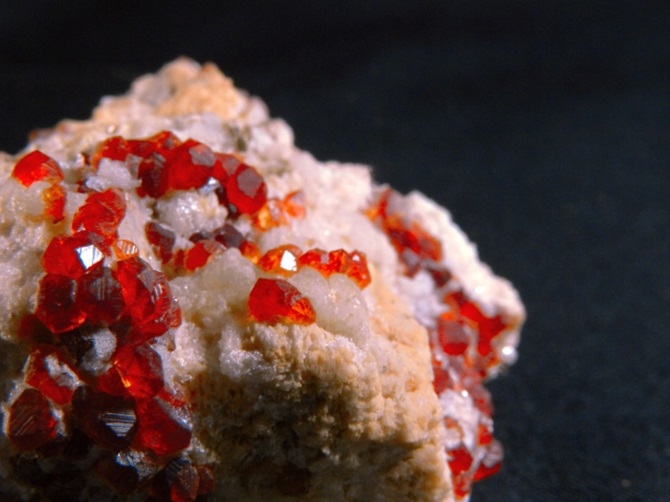

ガーネットの原石

1月の誕生石であるガーネットですが、古代からお守りとして使用された古い宝石です。

原石は、見事な斜方12面体の整った形をしているので、宝石の元祖ともされています。

その伝説や歴史から、ガーネットの意味について考えていきます。

【PR】

- ガーネットのプロフィール

- ガーネットの名前の由来は、柘榴ざくろ

- ガーネットは多種な鉱物グループの名前

- グロッシュラ─系とパイロープ系のガーネット

- 主な7つのガーネット

- ①アルマンディン・ガーネット(鉄礬柘榴石てつばんざくろいし) Fe₃Al₂(SiO₄)₃

- ②パイロープ・ガーネット(苦礬柘榴石くばんざくろいし) Mg₃Al₂(SiO₄)₃

- ③ロードライト・ガーネット(薔薇柘榴石ばらざくろいし) (Mg,Fe)₃Al₂(SiO₄)₃

- ④グロッシュラ―ライト・ガーネット(灰礬柘榴石かいばんざくろいし)Ca₃Al₂(SiO₄)₃

- ⑤アンドラダイト・ガーネット(灰鉄柘榴石かいてつざくろいし) Ca₃Fe₂(SiO₄)₃

- ⑥スぺサルタイト・ガーネット(満礬柘榴石まんばんざくろいし) Mn₃Al₂(SiO₄)₃

- ⑦ウバロバイト・ガーネット(灰鉻柘榴石かいかくざくろいし) Ca₃Cr₂(SiO₄)₃

- 世界の貴族たちに愛された繁栄をもたらすガーネット

- ガーネットの古名は、カルブンクルス

- 十字軍の兵士たちの身を守るガーネット

- ガーネットの意味 【石言葉】

- ガーネットの神話と伝説

- 詩人ゲーテの悲恋とガーネットを身につけた乙女の伝説

- 参考文献

ガーネットのプロフィール

ガーネットの名前の由来は、柘榴ざくろ

ガーネットは、通称「柘榴(ざくろ)石」と呼ばれます。柘榴の真っ赤にはじけた実のイメージから「ガーネット」の名前が誕生したわけです。

語源的には、サンスクリット語の「疲れた」がギリシャ語の「年寄り」やラテン語の「種や粒」になり、ここから「種を無数につけたもの」という名詞になり、

「グラーナトゥ」(柘榴)という言葉が生まれ、これを英語で「ガーネット」と呼ぶようになったとされています。(山中茉莉著『宝石ことば』八坂書房)

柘榴(ざくろ)の実

ガーネットは多種な鉱物グループの名前

ガーネットは柘榴石のような赤い色がイメージされますが、実は様々な色の宝石が含まれます。

つまり、ガーネットとは一つの宝石や成分の鉱物を表すものではなく、化学組織が近い鉱物のグループです。

成分別には、大きくは2系統に分けられます。

グロッシュラ─系とパイロープ系のガーネット

グロッシュラ―系:構造の特定部位にカルシウムを含む

グロッシュラ―ガーネット、アンドラダイトガーネット、ツァボライトガーネット

パイロープ系:構造の特定部位にアルミニウムを含む

パイロープガーネット、スペサルティンガーネット、アルマンディンガーネット、ロードライトガーネット

主な7つのガーネット

また、次のような7つに大きく分けられ、総勢55種類にからなっています。赤色系のものは①~③です。

①アルマンディン・ガーネット(鉄礬柘榴石てつばんざくろいし) Fe₃Al₂(SiO₄)₃

アルマンダイト・ガーネットとも呼ばれます。通常は、暗赤、濃赤の色で、一般にガーネットと呼ばれるのは、この石です。

「アルマンディン」の名は、トルコの古代都市「アラバンダ(Alabanda)」に由来するものです。

特別に上質なものは、ミャンマーのシリアンという古い町の鉱山から産出され、「シリアン・ガーネット」と呼ばれます。スリランカ(セイロン)からも多く産出され、「セイロン・ルビー」と呼ばれます。

また、茶色がかったものを「ヴェルメイユ」、赤に青が混じったものは「オリエンタル・ガーネット」と呼称されます。

②パイロープ・ガーネット(苦礬柘榴石くばんざくろいし) Mg₃Al₂(SiO₄)₃

ルビーに似ていますがルビーより暗くて、一般的に血赤色です。チェコのボヘミア地方が産地として有名でした。

「パイロープ」は、ギリシャ語の「ピロス」(火)が語源です。「ケープ・ルビー」「アリゾナ・ルビー」など、地名にルビーをつけて呼ぶ場合も多いです。

③ロードライト・ガーネット(薔薇柘榴石ばらざくろいし) (Mg,Fe)₃Al₂(SiO₄)₃

ギリシャ語の「ロードン」(バラ)が語源です。一般的に、アルマンディンより明るい色です。

アルマンディンとパイロープの中間の成分を含むもので、「パイロ・アルマンディン」と呼ばれる場合もあります。ウラル山脈で採れたことから、帝政ロシアの象徴石でした。

④グロッシュラ―ライト・ガーネット(灰礬柘榴石かいばんざくろいし)Ca₃Al₂(SiO₄)₃

グーズベリー(セイヨウスグリ)⇒wikiセイヨウスグリ に似た黄緑色をしていることから、この名前があります。

鉄分の量によってうすい緑や黄色になることがあります。大きく分けて透明石と半透明石のものがあります。

⑤アンドラダイト・ガーネット(灰鉄柘榴石かいてつざくろいし) Ca₃Fe₂(SiO₄)₃

鉱物学者のアンドラダの名前から名前をつけられました。

透明な黒色(メラナイト)ばかりでなく、一番高価なガーネットと言われる透明な緑(デマントイド)や黄色のものもあります。

「デマントイド」は、オランダ語のデマント(ダイアモンドのような)から命名されました。ウラル山脈を流れるボブロフカ川の金鉱で産出されたことから「ボブロフカ・ガーネット」とも呼ばれます。

エメラルドのように美しいことから、「ウラル・エメラルド」とも別名があります。

デマントイド

⑥スぺサルタイト・ガーネット(満礬柘榴石まんばんざくろいし) Mn₃Al₂(SiO₄)₃

橙赤色、帯紫赤色、帯赤褐色などの色があります。ドイツのバイエルン州のシュペッサルト郡にて発見されたことに由来するといわれています。

特に黄色味のあるオレンジカラーのものをマンダリンガーネットと呼ばれます。

⑦ウバロバイト・ガーネット(灰鉻柘榴石かいかくざくろいし) Ca₃Cr₂(SiO₄)₃

ロシアのウラル地方の砂金産出川で発見されたエメラルドグリーンの石です。

サンクト・ペテルブルク学士院院長のウバロフ伯の名前から、命名されました。結晶が小さすぎて宝飾品には向きません。

世界の貴族たちに愛された繁栄をもたらすガーネット

世界の名家がそれぞれの栄華を物語る、所持した宝石群の中に、ガーネットが非常に重要な位置を占めていました。それは、一族の血と実り(繁栄)の象徴に用いられたことにあります。

例えば、ロシアのロマノフ王家では、「ロードライト・ガーネット」が国を象徴する宝石としていました。

ロードライト・ガーネット

特に巨大なロードライト・ガーネットは、ニコライ1世の柩に使われたことで知られていました。

採掘した時は20トンもあり、宝石研磨工房に運ぶのに述べ100頭近い馬で引っ張ったと言われます。

また、ハプスブルク家の財宝を所蔵するウィーン美術史美術館の展示場には416カラットの「アルマンディン・ガーネット」を使った紋章「双頭の鷲」があります。

ガーネットの古名は、カルブンクルス

ヨーロッパの中世には、赤いルビーやガーネットは、燃える石炭の意味の「カルブンクルス」と呼ばれ、その石の中に炎が隠されていて赤い輝きを発すると考えられていました。

カルブンクルスは、どんな燃え輝く石にも勝り、 火のついた炭のように、四方に光を放つ。 この石の名は、それに由来するようだ。

マルボドゥス『 石について』 高橋邦彦 訳 kindle版

しかし、ギリシア語では、この石をアントラクスと言う。 暗闇も、その輝きを消すことはできない、炎を揺らめかせ、見る者の眼にきらめく。 リビアの穴居族の地に産まれ、 十二種類あると言われている。

十字軍の兵士たちの身を守るガーネット

ヨーロッパ中世の十字軍の兵士たちは、戦場に赴くときには、ガーネットを身につけていたと伝えられています。

当時血のように赤い色をした宝石には(ルビーなども)、怪我から身を守ってくれると考えられていたからです。

【PR】

ガーネットの意味 【石言葉】

ガーネットの石言葉は、

①貞節 ②真実 ③忠実 ④友愛

です。

① 貞節

ガーネットは深い赤色から「一途な愛」や「貞節」を象徴します。

恋人や夫婦の絆を守るお守りとして、誠実で変わらぬ想いを貫くパワーを与えてくれると信じられています。

ただし、持ち主が同時に他の石をもつと、その効力は消え去ると言われています。

② 真実

透明感ある輝きを持つガーネットは、隠しごとを退け「真実」を見抜く石とされます。

心に正直であることを促し、誤解や疑念を解消しながら、信頼に基づいた関係を築く助けになると信じられています。

③ 忠実

古来より戦士のお守りとされたガーネットは「忠実」を象徴します。仲間や大切な人への誠意を守り、責任を果たす強い心を育てるとされ、信頼される人間でありたい方に力を与える宝石です。

④ 友愛

欧米の大学では、卒業生に卒業年度を刻印したカレッジリングを送り友情を深め合います。その石にはガーネットやトルコ石が選ばれることが多いそうです。

ガーネットは、相手を思いやり、互いに支え合う心を強めてくれるため、大切な仲間や友人との絆を育む守護石として愛されています。

ガーネットの神話と伝説

柘榴の実には、たくさんの種子が詰まっています。そのため、古くから「多産と豊作」の象徴とされ、地母神と深く結びついてきました。

地母神とは?

大地の生命力や生産力を神格化した女神であり、世界中の様々な神話に見られます。豊穣、多産、生命の源を象徴する神です。

フランス神話 ヴィーヴルとガーネットの眼

フランスの地母神ヴィーヴルは、蛇の体にコウモリの翼をもつドラゴンでした。その眼は、真っ赤な宝石のガーネットです。

古来、神が蛇やドラゴンの姿で表されるのは、世界各地に共通する伝承です。

ところが、ヴィーヴルの眼は取り外しができ、川で水浴をするときに岸辺に置いておく習性がありました。

また、ヴィーヴルは美しい女性の姿をした精霊だったという伝承もあります。しかし、それは仮の姿で、真の姿はやはり、蛇の身体にコウモリの翼をつけたドラゴンだったのです。

一方で、ガーネットは眼ではなく、ヴィーヴルの額に小さな割れ目があって、そこに赤いガーネットが埋まっていたという伝承もあります。(転じて、ガーネットの王冠をかぶっていたともいわれます。)

このガーネットの輝きが、男性を惹きつける魔力を持っていたとも伝えられています。まさに「多産の象徴」といえるでしょう。

洞窟に籠る地母神ヴィーヴル

このガーネットは、災いを防ぎ幸運を呼ぶというパワーがありました。

そのため、多くの人がヴィーヴルのガーネットの眼を奪い取ろうとしました。

やがて、ヴィーヴルはそのことが疎ましくなり、財宝と一緒に洞窟に身を隠し、入口の扉を完全に閉じてしまったのです。

(このくだりは、日本神話の「天の岩戸」にもどこか通じるものがあります。)

けれども、この扉は1年に一度だけ、復活祭前の日曜日になると自然に開いたといわれています。

それは、冬が終わり、また芽吹く春の季節が始まること(生命の復活)を意味しています。

ギリシャ神話 死の国の女王ペルセポネと柘榴

ここではガーネットそのものは登場しませんが、同じく「ざくろ(柘榴)」が重要な象徴として描かれます。

死の国に連れ去られるペルセポネ

地母神デメテルは、穀物を成長させる役割をもつ豊穣の女神です。

最高神ゼウスとの間に、ペルセポネという娘がいました。彼女自身が、地母神の性格を引き継いでいました。

ある日、ペルセポネは、ゼウスの兄であり死の国の王であるハデスに見染められて、連れ去られてしまいます。

こうして死の国のお妃になったのでした。

洞窟に籠るデメテル

娘を失ったデメテルは悲嘆に暮れ、暗い洞窟の中に籠って出てこなくなりました。

豊穣の神が籠ってしまったため、大地はやせ細り、植物は枯れ、木の実も色つかず、穀物も収穫できなくなってしまいました。

人々は飢えに苦しみました。

心配したゼウスは、いろいろな神々を派遣しましたが、なんの効果もありませんでした。

ついに、ゼウスはヘルメスを派遣してペルセポネを生の国に返すようにハデスに告げさせました。

さすがに、ハデスもそのことに従い、黄金の車に栗毛の馬をつけさせ帰る準備をしました。ペルセポネが車に乗る時に、ハデスは「柘榴を食べるように」勧めました。

ペルセポネは喜んで四つぶの柘榴を食べると、まっすぐに地上へ戻っていきました。

復活をとげたペルセポネ 春が始まる

母子は、抱き合って涙を流して喜びました。

しかし、デメテルはなにかに気づきました。「我が子よ、死の国で何かものを食べなかったのか?」と聞きます。

娘から柘榴の実を食べたことを聞くと、デメテルは愕然としました。死の国でものを食べた者は、必ず死の国へ行かなければならない掟があったからでした。

ゼウスの裁定により、ペルセポネは、柘榴の粒を4ヶ食べたので、「一年のうち8ヶ月を地上で、残る4ヶ月を冥界で過ごす」ことになりました。

こうして、デメテルが洞窟から出てきたので、しおれていた草木に命がよみがえり、鳥は歌い、羊が遊ぶ春がやってきました。

また、ペルセポネが死の国に行った4ヶ月は、あの洞窟に籠って、世界はまた冬枯れの状態になりました。

この物語は季節の移り変わりの起源とされますが、同時に「死と再生」「復活」の象徴としても語り継がれています。

その中心に、やはり柘榴の実が置かれています。

ガーネットに閉じ込められた永遠の愛と冥界の女王の伝説

19世紀初頭のドイツの作家エルンスト・テーオドア・ホフマンの作品の『ファルンの鉱山』には、ガーネットと冥界の女王との深い結びつきが描かれています。

この物語は、実際にスウェーデンの町ファルンで起きた落盤事故(1670年)をもとにしています。

1719年、事故で亡くなった鉱夫の遺体が、ほぼ原型のままで発見されたことから、この伝説が生まれました。

故郷に帰ってきた船乗りの若者エリスは、老いた母親が既に亡くなっていたことを知り、生きる望みを失っていましたが、ある日、不思議な老人に誘われてファルンの鉱山へと向かいます。

やがて彼は、宝石の輝きに満ちた地下世界の魅力に取り憑かれていきます。

ある時、不思議な年老いた鉱夫に、ファルンの鉱山で鉱夫になることを勧められます。

エーリスは、最初は拒否をするものの、ついには鉱夫になります。やがて、宝石の輝きに満ち溢れた美しい地下世界の虜になってしまいます。

鉱山の中でエーリスは幻覚に襲われ、厳しい顔をした女王の幻を見ます。そこに不思議な老人が現われエリスに言います。

「あのお方こそ、そなたが身をささげるお相手なのじゃ。」実は、この老人は、ファルンの鉱山で事故死したトールベルンという名鉱夫でした。彼は亡霊として冥界の女王に仕えていたのです。

のちに、エーリスは、鉱区の所有者の娘であるウラと結婚することになりますが、結婚式の日、こう宣言します。

「坑道の奥には、桜桃の赤にきらめくアルマンディン・ガーネットがあり、それをウラへの婚礼の贈物にしたい。」

しかし彼が坑道に入った瞬間、落盤が起こり、エーリスは生き埋めになってしまいました。

それからちょうど、50年後、硫酸塩の中に埋まっていたエリスの遺体が、若き日のままの姿で発見されました。

そこへ白髪の老女が現れ、エーリスの手を取り自らの胸に押し当てました。

彼女こそ、かつてエーリスの花嫁となるはずだったウラでした。

彼女はそのまま息を引き取り、二人は教会に並んで葬られたといいます。

詩人ゲーテの悲恋とガーネットを身につけた乙女の伝説

70歳の時のゲーテの肖像画

晩年までゲーテが愛した恋人は、たいへん年の若い「ウルリーケ・フォン・レベッツォー」(1804-1899)という美しい乙女でした。

ゲーテは、マリーエンバートの湯治場でウルリーケが17歳の時出会いました。恋の気持ちをつのらせ、彼は74才の時、アウグスト公を通じて、当時19才だったウルリーケに求婚しました。

しかし、ゲーテの55才も年の離れた恋は、悲しい結末になります。ウルリーケはゲーテの求愛を拒みました。

この出来事より、「マリーエンバートの悲歌」の詩が生まれました。(このゲーテの実話をもとにしたマルティン・ヴァルザーの長編小説のタイトル[邦題]に同名のものがあります。)

ウルリーケは、代々家に伝わるパイロープ・ガーネット(ボヘミア産)を身につけていました。またゲーテから、愛の証として、パイロープ・ガーネットをプレゼントされたこともあります。

このガーネットは、現在ボヘミア・ガーネット博物館に所蔵されています。

やがて「ウルリーケはゲーテへの忠誠の証としてガーネットを身につけ続けた」という伝説も語られました。

しかし、彼女自身は生涯を通じてゲーテとの恋愛関係を強く否定し、独身を貫き、母の死後相続したトシェビーヴリツェの城にて95歳でその生涯を終えました。 (参考サイト Ulrike von Levetzow )

参考文献

- 『宝石ことば』 山中茉莉 著 八坂書房

- 『パワーストーン 宝石の伝説と魔法の力』 草野 巧 著 新紀元文庫

- 『ギリシャ神話』 ジェームス・ボールドイン 著 杉谷代水 訳 富山房企畫

- 『指輪が語る宝石歴史図鑑』 諏訪恭一 著 中村淳 写真 世界文化社

- はてなブログ 知られてないロヴォシツェの近所「ウルリーケ・フォン・レーヴェツォー」記念館

- 『知りたいことがすべてわかる宝石・鉱物図鑑』 新星出版社編集部

新星出版社

【PR】

宝石の神話や伝説を集めてきます! ぜひポチっと押して、応援してください。⇩